2017年06月29日

免疫・ヘルパーT細胞

今日は定例・K病院デイサービスでのアロマボランティア

ICAAセラピストHさんと二人で伺わせて頂きます

ハンド&フットで皆さんにいつも喜んでいただけます

今日はフット用にパチュリーをブレンド

すると・・・Sさんはとても香りを気に入ってくださり

施術中・・ずーっと・・・いい香りですねー・・・と。とても香りで満足されたようでした

免疫シリーズ

今日はヘルパーT細胞

以前はTh1 と Th2 の二つが重要で

Th1は細胞内寄生菌・・・結核菌、ライ菌、サルモネラ菌など

Th2は細胞外寄生菌やアレルギーに関与していると言われていました・・・大腸菌、黄色ブドウ球菌、マイコプラズマなど

今ではTh2は寄生虫防衛に重要であり、好酸球を増やしIgEの上昇を起こすこと

そして新たなヘルパーT細胞である

Th17が真菌や細胞外寄生菌を排除すると言われています

そしてこれらのT細胞の暴走を止めるのがTreg細胞です!

過剰な反応はアレルギーとなり、自己と反応します!これが自己免疫疾患となります

そしてTh17は消化管固有粘膜層に存在しバクテリアを殺します

癌患者さんへの免疫療法として

LAK療法というものがあるそうです

それは

癌患者さんから浸潤したリンパ球を取り出し

サイトカインの中のIL-2で活性化させ培養

それを患者さんの体に戻すと、結果・・癌が縮小するそうです

中心はNK細胞です!

身体の免疫細胞たちはほんとに凄いですね

2017年06月21日

免疫サイトカインの続きです

昨日は久しぶりに雨となり

ました

ましたしかし・・今年の梅雨はどうなってるのかな

今日も免疫について

病気になり・・高熱が続いたりすると

病院では血液検査をします

白血球の上昇は炎症の目安になり・・・分類検査をして

好中球、好酸球などはその炎症がアレルギー性のものか、感染症のものか推察できます

そしてCRPの検査も

身体に炎症が起きるとCRPは高くなります

CRPは体に炎症が起きてすぐに上がらず(経験から)

ではなぜCRPが高くなるのか?

肝臓は蛋白合成工場のようなものでアルブミンを作ります

炎症性のサイトカインであるTNFがはたらくと・・

肝臓でのアルブミン産生が低下し、CRPを作らせます

CRPとはCリアクティブプロテインの略で

身体にバクテリアなどが侵入した場合、バクテリアをやっつけるために増えるそうです

このTNFは炎症性サイトカインの代表でもあり、多様な働きをします

腫瘍壊死因子の略で

昔は・・・

腫瘍に侵されると・悪液質となり

最後はやせて命が尽きる・・・と言われていました

今では、その悪液質の原因がTNFとわかりました

TNFは

炎症があると白血球を呼び寄せたり

視床下部に働きかけて発熱させたり

肝臓に急性期蛋白(CRP)を作らせたり

敗血症性ショックを起こしたり

そして・・TNFの機能が働かなくさせると・・・

人間は生きていけなくなる

免疫系の細胞たちはからだを守るために働いてます

2017年06月14日

免疫・サイトカインとは

今年は雨のない梅雨が続いています

そして

熊本は春が短く

いきなり夏

なのに

なのに今年はいつまでも朝晩が涼しい!

写真は・・・〇年前の6月に咲いたプルメリア

今年は

まだ蕾の状態です

今日の免疫の話は・・サイトカイン

免疫は大きく二つの仕組みに分かれます

一つは自然免疫

白血球の中のマクロファージや好中球、NK細胞などが中心に主に貪食することにより体を細菌やウイルスから守ります

特徴として敵であるウイルスたちを記憶していません

自然免疫は・・・微生物たちへの最初の攻撃になります

多くの場合はこれだけで微生物を退治できます

もう一つは獲得免疫

獲得免疫の司令塔はヘルパーT細胞

B細胞やCTL(細胞障害性T細胞)、自然免疫系の細胞に指令を出します

そして獲得免疫系の実行部隊はB細胞、CTL、自然免疫系細胞です

特徴としてB細胞は抗体を作り、敵であるウイルスを記憶します

サイトカインは自然免疫と獲得免疫をつなぐ役割をしています

サイトカインの働きには多様性、重複性、拮抗性があり

病原微生物や抗原に反応して作られるたんぱく質で免疫や炎症を司ります

最初は・・白血球(ロイキン)と白血球の間(インター)で働く蛋白なので

インターロイキンと呼ばれていました

ところが上皮細胞などにも働きがありサイトカインと名前が変わりIL・・・IFNγ・・いまでは数十種類あるそうです

実際に私たちの体の中では

自然免疫と獲得免疫はサイトカインを通して免疫系が協力し合い体を病原菌から守っています

今から20年~30年前に発見されたこれらの免疫に関する細胞たち

私が学生の頃は学びませんでした

そして

INF(インターフェロン)が発見された時はC型肝炎に対して画期的な治療として注目されていました

しかし薬剤が出始めた頃の記憶は・・

C型肝炎の患者さんが副作用で病状が悪化した

悲しい記憶しかありません

今では薬剤は副作用も少なく改善がみられるようです

2017年06月08日

今日は免疫グロブリン!

昨日の雨で・・・一気に・・

ティートゥリーは哀れな姿に

朝から地面に落ちた花の掃除です

だけど

今年もクリスマスツリーのような素敵な花を楽しめました

アロマテラピー(芳香療法)では

精油には様々な働きがあり

中でも・・・抗菌・抗ウイルス・抗真菌など

バイキンたちに効果的に活用されます

中でも

精油には免疫調整作用・免疫刺激作用

これって?なに?

免疫について知らないとうまく活用できませんね

免疫力は・・・よく聞く言葉ですが・・

私たちの体の中で・・・特に高度の防衛を担当するのは

リンパ球たち

リンパ球はリンパ管、特にリンパ節では体に侵入した異物たちやがん細胞をやっつけるために戦う場所

元々は

骨髄で作られた免疫細胞たちは・・・血液中にいますが

一部はリンパ管に移動して・・・また血液中にもどる

それを繰り返しています

血液には血清蛋白と言われるアルブミンとグロブリンがあります

血清蛋白の量は・・100ml中に6~8グラム程度

その中でもアルブミンの半分しかないグロブリン

抗体は免疫グロブリンと呼ばれています

私たちの体は・・・

からだに侵入する異物は抗原と認識され・・抗体ができます

この免疫グロブリン

血清中に多い順では・・・IgG IgA IgM IgD IgE となります

IgGは胎盤を通して母体から赤ちゃんの免疫に関与しています

IgEは即時型アレルギーなどに関与しています

IgMは感染初期に

これまでは・・・IgGが一番多い抗体であり体を守るはたらきとして一番と思っていました。確かに血液中では・・

しかし

最近の研究では

消化管の免疫に関与しているIgA

消化管の粘膜から作られ、排泄されるIgAが一番多いと言われてるそうです

からだの中では

口から食べ物とともに入ってくる異物に対して・・免疫系の働きは大切です

アロマテラピーで特に・・いい仕事をしてくれる精油たち

(あくまでも個人的な意見ですが・・)

ラヴィンツァラ

そして

ティートゥリー

この精油たちは・・・

免疫調整作用

免疫刺激作用

特にIgMや IgAに働きかけます

色んな精油たち

安全に・・健康維持に使いたいですね

2017年05月20日

免疫、今日もT細胞

はユーカリキャンデイ

イミュネッセンスカプセル

プラナフォースなど

メディカルアロマ系の力で・・・

ここのところインフルエンザも風邪もり患することなく過ごしています

アロマテラピーは予防にはオススメですね

そして昨年のオーストラリア土産のユーカリキャンデイも喉にはいい

今週も免疫の話はT細胞

血液は骨髄の造血幹細胞から生まれ

T細胞だけ・・・そのあと・・胸腺で選別されます

出来立てのT細胞はCD4、CD8と両方を持っています

そこで胸腺の細胞と反応させて・・・強く反応するタイプと反応ないタイプは選別されて除去されます

適度に反応するものだけが生き残り

CD4を持つT細胞とCD8を持つT細胞になる

強くても選ばれないし

弱くてもはじかれて・・

いい塩梅って感じで選ばれて

これをポジティブセレクションと呼ぶそうです

ちなみに

皮膚のアレルギー反応は・・・

ランゲルハンス細胞にはIgE受容体があり、反応を起こしますが

皮膚・表皮にはランゲルハンス細胞と言われる樹状細胞があり

皮膚から侵入した異物(抗原)を認識すると

情報をリンパ管⇒リンパ節に知らせ

T細胞に抗原提示します・・・・そして免疫応答がはじまります

続きは来週です

2017年05月12日

今日も免疫のお話し

今日は

の予報に

の予報にアロマレッスンの始まる前に犬の散歩へ

今日の生徒さんは福岡からいらっしゃったのでバス停まで迎えにいきました

散歩に通るIさん宅の前は3本の夏ミカンの木があり・・・いい香りが漂っています

ちょうどIさんがいらっしゃったので、落ちている花をいただきました

レモンの花と比べて夏ミカンの花は

花びらがしっかりとしてて・・・ばらばらになりません

片手はリード

片手は花

今の高校生は

生物でリンパ球のT細胞など学ぶんですね

新たに発見されたり、医学が進歩すると学ぶ量が半端ない

今週の免疫学

リンパ球の中のT細胞

獲得免疫の中で重要な細胞です

感染の初期にかけつけるマクロファージや樹状細胞

樹状細胞は単球やリンパ球から作られます

これらの樹状細胞やマクロファージは異物である細菌やウイルスを飲み込みます

飲み込んだからと言って細菌やウイルスが死滅するとは限りません

飲み込まれたウイルスなどは、細胞内で蛋白を分解します

蛋白は分解されてペプチドになり

細胞表面にでます・・・

免疫細胞は自己と非自己を認識して攻撃するので・・・

ペプチドが目印になります

これが・・・・抗原提示細胞

T細胞にあるTCR(T細胞の抗原レセプター)に結合して免疫応答がはじまります

樹状細胞が抗原提示細胞であることがわかったのは数年前

免疫学は日々・・新たなことが解明されたり、複雑です

来週も・・・T細胞つづきます

2017年04月20日

免疫の話・癌の免疫療法

医学が発達し、研究が進み

私が学生時代に学んだこと

数年前に学んだこと

またまた

今回も新しい学びです

以前は

自然免疫と獲得免疫について

リンパ球の中のT細胞やB細胞は獲得免疫に関与していましたが

自然免疫にも関与していることがわかってきました

アロマテラピーの知識に免疫は欠かせません

今日はその中で・・・

T細胞について書いてみます

骨髄で造血幹細胞は分化して、血小板、赤血球、樹状細胞などが作られます

中でも・・・

骨髄でできたT細胞は胸腺で選別され5%以下になります

T細胞は免疫系では重要な細胞

中でもヘルパーT細胞の働きは複雑でまだまだ完全には解明されていないようです

しかし

今の医学では

Th1は・・マクロファージを活性化して・細胞内の寄生細菌の排除したり、炎症性疾患に関与している

Th2は・・好酸球やIgEを介して寄生虫感染防護に働いたり、アレルギー疾患に関与する

と考えられています!

そして

・・・Tレグ細胞(制御性T)

この免疫細胞はTh1やTh2の暴走を制御する働きがあります

免疫細胞は

細菌やウイルス、がん細胞などの異物を攻撃して、やっつけますが

暴走しすぎて

場合によれば・・自分の体を攻撃の対象としてしまう場合もあります

そうなるとリウマチなどの自己免疫疾患になりかねません

ですからTレグのブレーキが重要になります!

そこで

そのTレグの働きを活用することで、作られた薬が・・・

癌の免疫療法として注目されているオプシーボです

Tレグの働きを抑えることで

Th1の攻撃力を上げる

価格はかなり高いようです

現代はストレス社会

ストレスは免疫力低下を招きます

アロマテラピーで健康に貢献していきたいですね

私が学生時代に学んだこと

数年前に学んだこと

またまた

今回も新しい学びです

以前は

自然免疫と獲得免疫について

リンパ球の中のT細胞やB細胞は獲得免疫に関与していましたが

自然免疫にも関与していることがわかってきました

アロマテラピーの知識に免疫は欠かせません

今日はその中で・・・

T細胞について書いてみます

骨髄で造血幹細胞は分化して、血小板、赤血球、樹状細胞などが作られます

中でも・・・

骨髄でできたT細胞は胸腺で選別され5%以下になります

T細胞は免疫系では重要な細胞

中でもヘルパーT細胞の働きは複雑でまだまだ完全には解明されていないようです

しかし

今の医学では

Th1は・・マクロファージを活性化して・細胞内の寄生細菌の排除したり、炎症性疾患に関与している

Th2は・・好酸球やIgEを介して寄生虫感染防護に働いたり、アレルギー疾患に関与する

と考えられています!

そして

・・・Tレグ細胞(制御性T)

この免疫細胞はTh1やTh2の暴走を制御する働きがあります

免疫細胞は

細菌やウイルス、がん細胞などの異物を攻撃して、やっつけますが

暴走しすぎて

場合によれば・・自分の体を攻撃の対象としてしまう場合もあります

そうなるとリウマチなどの自己免疫疾患になりかねません

ですからTレグのブレーキが重要になります!

そこで

そのTレグの働きを活用することで、作られた薬が・・・

癌の免疫療法として注目されているオプシーボです

Tレグの働きを抑えることで

Th1の攻撃力を上げる

価格はかなり高いようです

現代はストレス社会

ストレスは免疫力低下を招きます

アロマテラピーで健康に貢献していきたいですね

2017年04月12日

免疫について今年も学びます!

今年も大学で免疫の勉強をスタート

今日は特に・・これまで知らなかったマクロファージの別の働きにびっくりです

I教授の免疫の講座受講今回は2回目

前回は5~6年前

免疫系はこの間、新たな発見が続き、復習も兼ねて再受講することにしました

今日は免疫とは・・からスタートし

主に自然免疫

自然免疫で活躍するのは・・・マクロファージや好中球

マクロファージは細菌やウイルス、それ以外の者もなんでも食べる貪食細胞

なんでも食べるので

墨汁も食べる

だから真っ黒ファージ

なんて・・・ジョークも

これに補体というたんぱく質がくっつくと、活性化して貪食機能が強まります!

免疫細胞は細菌やウイルス

寄生部位により

働く免疫系が変わります

私が今日

びっくりしたのは・・・これまで知らなかったマクロファージの別の顔

それは

動脈硬化にも関係深いこと

最近の研究では

動脈硬化を誘発する原因としてマクロファージが注目されているようです

(簡単にまとめました)

悪玉コレステロールのLDLが酸化

↓

マクロファージ上のスカベンジャー受容体から取り込まれる

↓

血管壁の中のマクロファージが活性化し暴れる

↓

サイトカインを放出して血管壁にプラーク形成

↓

動脈硬化

こんな流れです

大学構内は桜が満開

そして

あちらこちらで建物の補修工事がはじまっています

教室内も

壁のひびが気になりますが

熊本は元気を取り戻してます

今日は久しぶりの天気

道すがら

白、ピンクの桜の木が並び

地面も綺麗に花びらが散り・・・こんな春もいいですね

今日は特に・・これまで知らなかったマクロファージの別の働きにびっくりです

I教授の免疫の講座受講今回は2回目

前回は5~6年前

免疫系はこの間、新たな発見が続き、復習も兼ねて再受講することにしました

今日は免疫とは・・からスタートし

主に自然免疫

自然免疫で活躍するのは・・・マクロファージや好中球

マクロファージは細菌やウイルス、それ以外の者もなんでも食べる貪食細胞

なんでも食べるので

墨汁も食べる

だから真っ黒ファージ

なんて・・・ジョークも

これに補体というたんぱく質がくっつくと、活性化して貪食機能が強まります!

免疫細胞は細菌やウイルス

寄生部位により

働く免疫系が変わります

私が今日

びっくりしたのは・・・これまで知らなかったマクロファージの別の顔

それは

動脈硬化にも関係深いこと

最近の研究では

動脈硬化を誘発する原因としてマクロファージが注目されているようです

(簡単にまとめました)

悪玉コレステロールのLDLが酸化

↓

マクロファージ上のスカベンジャー受容体から取り込まれる

↓

血管壁の中のマクロファージが活性化し暴れる

↓

サイトカインを放出して血管壁にプラーク形成

↓

動脈硬化

こんな流れです

大学構内は桜が満開

そして

あちらこちらで建物の補修工事がはじまっています

教室内も

壁のひびが気になりますが

熊本は元気を取り戻してます

今日は久しぶりの天気

道すがら

白、ピンクの桜の木が並び

地面も綺麗に花びらが散り・・・こんな春もいいですね

2016年07月23日

アロマで頭痛対策

以前は片頭痛がよくあり・・・

薬に頼ることが結構ありました

天気や

寝不足

・・・もうすぐ起きそう・・・

頭の血管がずきずきと・・・脈打つように・・・

血管が破裂しそうな気分での痛み

その時は・・・バファリン、ボルタレンとお世話になりました

今じゃ・・・

頭痛のある暮らしから・・・ない暮らしへ

アロマテラピーのお仕事していて皆無です

片頭痛の原因として

昔は脳の血管の収縮と拡張により起こる血管説

脳波活動の抑制によって起こる神経説が唱えられていたそうですが・・・

最近は

脳の血管内のセロトニンが、何らかの刺激で大量に放出し、脳血管を収縮させる

次に、大量に使われたセロトニンが代謝されると、

そのリバウンドで血管が急激に拡張し、

拡張した血管が周囲にある三叉神経を刺激することにより発症すると考えられているそうです

誘因刺激として

天気、音、臭い、光・・など

三叉神経から血管作動性物質が放出

☟

肥満細胞(マスト細胞)が脱顆粒し、生理活性物質が放出

☟

血管周囲の三叉神経は神経原性炎症を起こす

☟

痛みのシグナルは中枢へ伝わり、大脳皮質で痛みとして知覚される

このように三叉神経血管説が唱えられています

主な治療薬として

トリプタン系・・・イミグランなどの治療薬がメインだそうで

他にも

エルゴタミン製剤・・・クリアミンA、サリドン

非ステロイド抗炎症薬・・・アスピリン、ブルフェン、ポンタール

他にもいろいろありますが

アロマテラピーでは

やはり・・・一番はペパーミント

メントールには血管収縮作用、鎮痛作用がありますから

ローズマリー・シネオールも

バジルやマジョラムも自律神経へのアプローチから期待できるようです

レモンも・・・レモンらしくなりました

薬に頼ることが結構ありました

天気や

寝不足

・・・もうすぐ起きそう・・・

頭の血管がずきずきと・・・脈打つように・・・

血管が破裂しそうな気分での痛み

その時は・・・バファリン、ボルタレンとお世話になりました

今じゃ・・・

頭痛のある暮らしから・・・ない暮らしへ

アロマテラピーのお仕事していて皆無です

片頭痛の原因として

昔は脳の血管の収縮と拡張により起こる血管説

脳波活動の抑制によって起こる神経説が唱えられていたそうですが・・・

最近は

脳の血管内のセロトニンが、何らかの刺激で大量に放出し、脳血管を収縮させる

次に、大量に使われたセロトニンが代謝されると、

そのリバウンドで血管が急激に拡張し、

拡張した血管が周囲にある三叉神経を刺激することにより発症すると考えられているそうです

誘因刺激として

天気、音、臭い、光・・など

三叉神経から血管作動性物質が放出

☟

肥満細胞(マスト細胞)が脱顆粒し、生理活性物質が放出

☟

血管周囲の三叉神経は神経原性炎症を起こす

☟

痛みのシグナルは中枢へ伝わり、大脳皮質で痛みとして知覚される

このように三叉神経血管説が唱えられています

主な治療薬として

トリプタン系・・・イミグランなどの治療薬がメインだそうで

他にも

エルゴタミン製剤・・・クリアミンA、サリドン

非ステロイド抗炎症薬・・・アスピリン、ブルフェン、ポンタール

他にもいろいろありますが

アロマテラピーでは

やはり・・・一番はペパーミント

メントールには血管収縮作用、鎮痛作用がありますから

ローズマリー・シネオールも

バジルやマジョラムも自律神経へのアプローチから期待できるようです

レモンも・・・レモンらしくなりました

2016年07月15日

今日はアルコール、痛みについて

久しぶりに朝から青空が広がりました

今日はK大学にて薬理の勉強

先週の続きアルコールから鎮痛薬について

今はいろんな依存症がありますが・・・

覚せい剤もアルコールも脳の神経細胞へのダメージは大きいですね

アルコール依存症も自分の意志ではなかなかやめられない

アルコールは肝臓でアセトアルデヒドが分解して酢酸になりますが・・・

その分解酵素がない人は代謝できない

飲めない人はこれがない(アルコール脱水素酵素)

アセトアルデヒドが貯まると顔面紅潮、悪心、頻脈などの症状がでます

日本人には4~5割は分解酵素がないようです

ですから飲めない体の人に無理強いしてはいけません・・アルコールハラスメントになります

私も分解酵素がないタイプなので・・・お酒を美味しく飲む方の気持ちがわからない

治療には断酒薬を使います

これはシアナミド・・商品名はシアナマイド

アセトアルデヒドを分解する酵素の働きをブロックします

そして

今日は痛みについて・・・

ナード・アロマテラピー認定校として

皆さんにアロマテラピーを教えさせていただいていますが・・・

テキストが改訂されるごとに・・内容が濃く、深くなっています

痛みに関しても深く教えることを求められます

侵害受容器として

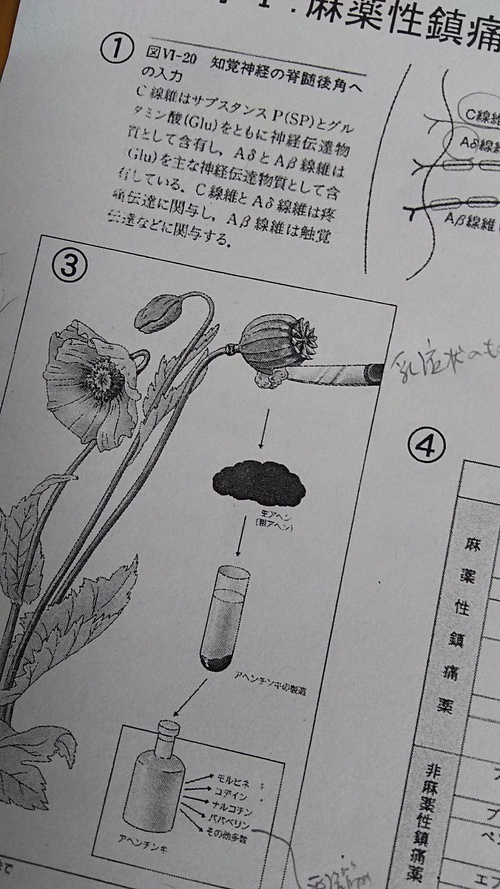

写真はケシの実

これから鎮痛薬であるモルヒネ、咳止めにも用いるコデインが抽出されます

植物由来の薬は多いです

がん患者さんの痛みを鎮めるためにモルヒネは昔から用いられていました

コデインも咳止めとして・・市販薬にも入っています

痛覚伝達(痛みを伝える)受容器は

痛覚受容器として

痛みは体のSOS・・体を守るために痛い・・と言う指令を出してます

痛みも大きく分けると二通り

一つは激痛など・・・これは新幹線のような速さで伝える有髄神経

そしてもう一つは鈍い痛み・・・これは各駅停車の電車のような速さの無髄神経

麻酔薬がよく利くのは無髄神経の方だそうです

痛みの感覚は大脳皮質感覚野に伝わりますが

痛みを抑制してくれる物質もあります

詳しくは・・・教室で

2016年07月08日

今日は睡眠と覚醒について

これは・・・昨日の

イランイランの花のつぼみです

成長すると

このような花になります

今日の大学講座は全身麻酔薬についてでしたけど・・

先生が私語のある生徒さんを厳しくお叱りでしたので・・それが一番の印象

今も昔も・・いろいろと

折角努力して合格した国立大学、入れば気も緩み

遅刻して教室に入る生徒さんが多いこと

学生さん!気が緩みすぎですよ

それで・・

今日は脳の中にある覚醒物質、オレキシンについて書いてみます

オレキシンの発見は1998年

オレキシンは視床下部の摂食中枢に存在し、食欲の制御に関わるものだとみられ・・

ギリシャ語の「食欲」を意味するオレキシス・・・から、オレキシンと名付けられたそうです!

睡眠薬として

2014年からスボレキサント・・・という薬が発売されました!

これはオレキシン受容体拮抗薬で、オレキシン受容体を遮断し、脳を覚醒状態から睡眠状態へ移行させる

これまでの睡眠薬に比べて副作用が少ないと言われているそうですが・・

実はまだ日が浅いので、いろんな資料が出てないらしいです

脳の中にはいろんな神経伝達物質と言われるものがあります

そして

睡眠や覚醒に関わる神経伝達物質がシーソーのように・・覚醒・睡眠の切り替えをおこないます

脳の視床下部の後部には・・オレキシンやヒスタミンなど覚醒に関係する神経細胞が存在しますし

視床下部の前部には睡眠中枢の存在がわかっています

睡眠や抗不安に対してGABAやグルタミン酸、セロトニンなどの神経伝達物質たちは

脳内の大脳皮質や大脳辺縁系、視床下部、脳幹など

あらゆる方面に信号をおくり覚醒と睡眠をコントロールします

リラックス効果の音楽を聴くと・・・睡眠のスイッチが入ったり

痛みなどの感覚器刺激や怖い記憶で覚醒スイッチが入ったり

いろんな仮説がありますが・・

脳はまだまだ分からないことが多いようです

ただ臨床の場面で看護師として思うことは

心の病気にとっては睡眠は大切だということです

特にノンレム睡眠と言われる深い睡眠は重要です

睡眠中に体も心も修復されますから

睡眠が一番の薬です

心の病気で使用される薬は・・・昔は(40年くらい前)・・・副作用が多くありました

入院歴の長い患者さんたちをみると・・・病気によって苦しんでいる?

というより・・・長年飲み続けている薬により苦しんでいる?

これは薬の副作用による症状では?と思うことも多くみられます

例えば・・・ソワソワしたり、落ち着かない気持ち、頭が重い、ふるえ、などなど

だからこそ・・・医者の薬の使い方、見極め方の上手な先生がいいですね

新薬と言われるものは副作用が少なくなりました(念のために書きます)

そして

薬だけに頼らない、心理面のアプローチ

薬は最小限でのケア

あくまでも個人の看護師としての意見ですから

ナード・アロマテラピー認定校として

看護師として学んだ経験などを通してアロマテラピーを伝えていきます

インストラクターコースでは睡眠については詳しくお話しさせていただきます

2016年07月02日

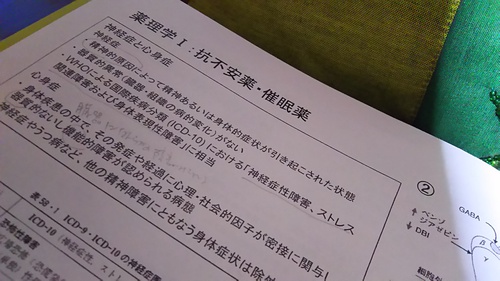

今日は抗不安薬・催眠薬

昨日、今日と久しぶりに真夏になったような暑さ

昨夜は蒸し暑くて・・エアコンなしでは眠れないほど

では

眠れない・・・とは

その時脳はどうなっているの

目覚めているときは覚醒系の活動が活発

その中枢になっているのは脳幹網様体と言われる部位です

ここから

大脳皮質に電気信号を送り、大脳皮質を活性化しています

不眠症は・・・

感覚入力や情動系からの興奮により覚醒系の活動が過剰に刺激を受けて

催眠系が抑制されることによりおこると考えられています

ですから覚醒系の活動が高い限り眠ることはできなくなります

睡眠には覚醒系の活動の低下と催眠系が働くことが重要になります

今日はまず

抗不安薬について

ベンゾジアゼピン系の薬について書いてみます

・・・(・あくまでも私は医師でも薬剤師でもありませんので、看護師資格しかありません)その立場で

この薬は

抗不安薬として以外に睡眠薬、肩こりに使ったりします

BZD(ベンゾジアゼピン)受容体作動薬として

臨床でよく使われていた薬の商品名は

まずは・・・デパス

眠れない方や気持ちを安定させる目的でよく使われていました

ソラナックス、セルシン、ホリゾン、など

ホリゾンは依存性が強い方が多かった

胃カメラなど、短時間睡眠剤としてもよく使われていました

この薬は大脳辺縁系や大脳皮質のGABA受容体に結合して、抗不安作用を発現させます

GABAは中枢神経系に存在する抑制性神経伝達物質です

神経細胞の興奮を抑制します

GABAについては

GABAが気持ちを鎮静化させる、抗ストレス作用があると言われて

現代人はGABAが足りない

と言われ

と言われサプリメントが発売されるほどに

食品でも

発芽玄米がGABAを含むと言われ注目あびました

BZDは比較的安全性な薬と言われていますが・・・

依存性や場合によると禁断症状も見られることもあります

まあ・・薬には必ず副作用はありますから

次回は

数年前に日本人により発見された覚醒物質、オレキシンについてから書いてみます

2016年06月18日

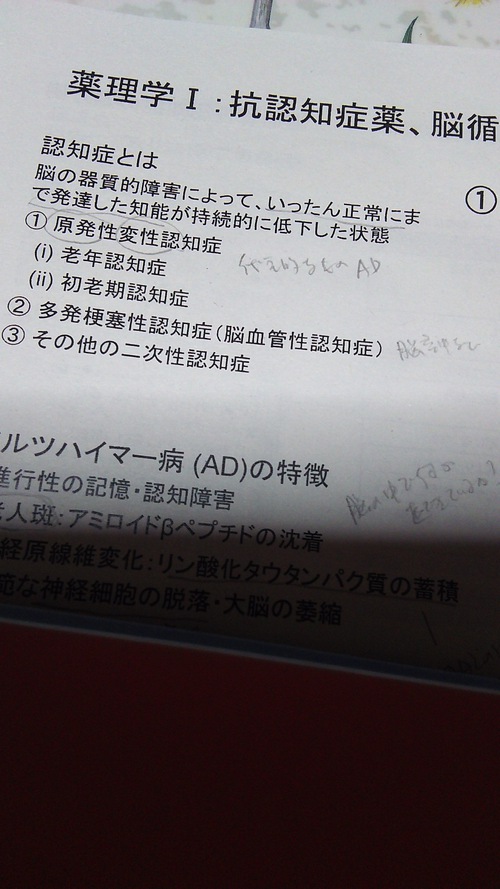

今日は認知症薬

昔は痴ほう症と言われてましたが

今は認知症

言葉の使い方もかわってきました

医療用語も随分と人権に配慮されてきました

熊本で看護師として精神科病院で務めていた当初は

職員の言葉の暴力にびっくりしたものです

いまでは差別的な言動はあまり聞かなくなりました

看護師になりたての頃は

入院患者さんは今ほど高齢化していませんでしたが

高齢化社会の今・・・入院患者さんの高齢化がすすみました

現在

日本における認知症の60%はアルツハイマー病

アルツハイマー病に対しての研究も進んできました

仮説としては

アミロイドβペプチドが過剰に沈着し、神経原繊維の変性や神経細胞死がアルツハイマー病の原因と考えられています

アルツハイマー病(AD)の治療薬としては

アセチルコリン仮説として

ADではアセチルコリンの量が減少が目立つということで

アセチルコリンエステラーゼ(AChE)阻害薬が昔から主流でした

ドネペジル

ガランタミン

リバスチグミン

神経終末から、神経伝達物質としてのアセチルコリンが遊離されると

アセチルコリンエステラーゼ(AChE)により分解されて

コリンと酢酸になります

それで

AChE阻害薬が分解を抑制する、アセチルコリンを増やす薬として開発されたようです

その後2011年から抗認知症薬として

グルタミン酸NMDA型のメマンチン

これは細胞内にCa流入を抑制することにより

βアミロイドの蓄積による神経細胞を保護するようです

しかしどの薬も認知機能の低下をⅠ~2年おくらせる、低下を防ぐ程度で

疾患の進行そのものを抑制するものではないようです

特効薬みたいなものはないのが現状です

そこで

認知症には

アロマテラピーが注目されています

海馬や嗅神経に影響も与えますが

柑橘類のd-リモネンには

まさしくアセチルコリンエステラーゼを抑制する働きがあります

先ほどの

AChE阻害薬と同じ

なんです

なんです

ハートが真ん中になりませんでしたが

柑橘系を入れたグリセリンソープをマルセイユソープで包みました

2016年06月10日

今日はパーキンソンについて

晴天の暑い日です

相変わらず・・・時々・・・ゴトゴト

大きな余震は減ったらしいけど・・

夜中は勘弁してほしいです

今日はパーキンソンについて

1817年、ロンドンの開業医パーキンソンによって最初に報告された病気だそうで

この名前がつきました

最近、亡くなられたモハメド・アリさん

バックto the フューチャーのマイケルJフォックスさん

前の前の法皇様ヨハネス・パウロ二世

皆さんこの病気で苦しまれてました

上手く歩けなかったり

顔がこわばり、表情がつくりにくい

手が勝手に震えたり

錐体外路系の症状が特徴です

統合失調症がドパミン神経機能の過活動とすれば・・・

パーキンソンはドパミン神経の変性や脱落

黒質ドパミンニューロンが20%以下になると症状があらわれるそうです

統合失調症の場合もそうですが・・・

ドパミン神経路は4つの経路が存在してます

大脳皮質からの運動指令が脳幹に指令が届きますが

それと同時に、大脳から黒質線条体に制御機能が働きます

黒質ドパミンニューロンの働きが低下すると、本来の運動やの動きができなくコントロールできません

他にも

アセチルコリン

GABA

グルタミン酸神経が複雑に介在してます

治療に関しても

ドパミンを補ったり

アセチルコリンを減らしたり

アクセルとブレーキの調整が難しいようです

今後の治療法は

IPS細胞

ドパミンニューロン再生医療が期待されているようです

早く実用化されるといいですね

統合失調症ではドパミンの

2016年06月03日

今日は気分障害・うつ病について

4月から通うK大学講座

震災後は特に市内の道が混み

自宅から1時間半もかかります

毎回・・・渋滞

昔は躁うつ病とか言われていましたが・・・今は気分障害と言われています

うつ病の発症は遺伝的な素因や特徴的な病前性格もあるようです

昔から・・・几帳面、責任感が強い、勤勉、献身的・・

昔からまじめな人が多い・・・

では・・脳の中ではどんなことが起きてるか・・・

いろんな説が言われてますが

主流は・・・モノアミン仮説

セロトニンやノルアドレナリンなどの、脳内モノアミン系の神経伝達物質量の減少がうつの原因と言われています

薬は

シナプス間隙に放出されたセロトニンの再利用、代謝、分解のレベルで影響を与えます

うつ病の治療薬も

統合失調の治療薬と同様に、以前の薬は副作用が強かった

第一世代といわれた薬は特に統合失調症の薬とよく似た副作用がありました

近年の薬では

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が発売されて副作用が少なくなり

次には

SNRI(選択的セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)が発売され、これは副作用も少なく、効果も早い

そして

今は

NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)体重増加や催眠などの副作用がある

どれも重症か軽症かで選ぶ薬は違うようですが・・効果が現れるまでは2週間程度を要すので

その間の不安や焦燥感を和らげるために抗不安薬を処方することが多いようです

日本の治療は海外に比べて薬物療法が主になりやすいようです

先ほど主流はモノアミン仮説と書きましたが・・・

新たな仮説として

ニューロン新生への仮説

海馬に位置する歯状回の神経細胞は再生します

再生するのには3~4週間かかるそうです

うつ病の改善に数週間かかるのと関係があると言われています=抗うつ剤が歯状回のニューロン再生を促しているのではないか?

他にも

脳由来神経栄養因子の減少

ストレスによる

視床下部⇒下垂体⇒副腎系の機能亢進

前頭野機能の低下

今・・・熊本では

ストレス障害の方たちが増えています

過度のストレスに対してはストレスの脆弱性も関係してきますが

体験を共有したり

話を傾聴したり

無理せず、その場から遠ざかったり

気分転換することも大切です

そうしないとうつ病になってしまいますから

アロマテラピーは心地よい香りで海馬を刺激します

嗅神経、海馬の神経細胞の再生に貢献できるのではないでしょうか

レモンが実りました

今年もブドウが豊作のようです

2016年05月28日

今日は抗精神病薬について

庭のハーブを使い・・・フレッシュハーブティ

カモミール

レモンバーム

ペパーミント

今の時期だけの楽しみです

今日は・・・・薬理学・・・抗精神病薬について書いてみます

私が看護学生だった〇〇年前から・・・今も、その発症率はかわらない

発症率は1%・・・・100人に一人

そして・・・昔は精神分裂病と言われていました

ネーミングからも偏見を持たれ病名に関しては昔から議論されてきましたが

2002年に名称が統合失調症に変更されました

脳の研究は

体の中では遅れていましたが・・・近年はすさまじく発展してきたと感じてます

私が学生のとき・・・初めて患者さんを間近で接したとき

その表情の乏しさや

不自然な歩き方など・・・・目にした様子にびっくりしたものです

当時はクロルプロマジン、定型抗精神病薬と言われるものが治療に使われていました

この病気は

神経伝達物質であるドパミン神経機能の過活動が原因で起こると考えられ、

ドパミンの再取り込みなどに対しての薬が使われていました

しかし

ドパミン神経系は脳の中のいろんな箇所に存在しますので

薬の抗ドパミン作用によって・・・・遮断してはいけないところまで遮断しますから

それが副作用となり

下垂体経路では・・・主にプロラクチン分泌をきたし・・・・母乳が出たり

線条体経路では・・錐体外路系の副作用・・・歩行がおかしくなったりします

ですから・・パーキンソン様症状が出現します

他にもいろいろと、書ききれないほどに副作用がありますが陽性症状には改善がみられます

陰性症状は改善できません

そして

ドパミン系、だけじゃなくグルタミン神経系の活動を抑えるとドパミン系も抑えらるなど・・

1990年代より新たな薬が発見されました・・SDA.MARTA

それが非定型抗精神病薬と言われ、今では主流です

これまでの薬のように

錐体外路系の副作用も少なく

陰性症状にも効果があり

しかし全く副作用がないわけではありません

血糖値を上げたりなど

統合失調症は

早期発見早期治療が大切

そして・・・決して独断で治療を中断しないこと

中断すると・・・一年で60~70%の再発率です!

私の看護師体験では

再発すると・・・薬の量を増やさないといけなくなる方が多かった

治療の基本は少しずつ減量して、できるだけ単剤にです

そして薬だけが重要ではありません

現在は人間関係が複雑な時代

人とのコミュニケーション能力も落ちてますし

ストレスに対してどれだけ耐えることが、乗り越えることができるか

幼少期からもまれて育つことが大切かもしれません

そして疲れたら・・・ホット一息が必要ですね

今の医学はすごいです

脳のどの部分が活動しているか?・・・

脳の神経細胞のエネルギー源はグルコースなので・・そこから神経細胞の活動が読み取れる!

医学は進歩しても

人を元気づける一番の薬は人でありたいです

今日は午前中に

加藤神社に行きました

ここからは熊本城は間近にみえます

二の丸公園から誘導していただきたどり着きました

神社の横の石垣は崩れていましたが・・・今回は貴重な発見が

新聞にも掲載されてましたが

石の中に観音像が描かれているものが見つかったんです

見えますかー

見えますかー

ここは観音像に守られてたんでしょうね

加藤神社は被害が多くありませんでした

2016年05月13日

久しぶりに大学講座・神経伝達物質

地震で延期になっていました

K大学の薬理学

1か月ぶりに再開されました

ここ大江キャンパスは見たところ、大きな被害もなく

淡々と・・・

何もなかったかのように授業がすすめられました

今日は

神経伝達物質を主に学びました

アロマテラピーを仕事にしていて

なぜ神経伝達物質

かと言えば

かと言えば香り分子の機能性には多々ありますが・・

例えば

柑橘系に多く含まれるリモネン

リモネンには

神経伝達物質アセチルコリンを分解する酵素を抑制作用があります

アルツハイマー病では↓↓

パーキンソンでは↑

このように、脳の中のアセチルコリンを増やすと認知症の改善につながります

このように神経伝達物質を知ることで

脳の様子がわかる

我が家の芳香植物たち

柑橘類の中では晩白柚の花は開花が遅い

しかしこんなに膨らんできました

そして

ローレル(月桂樹)

香りを勉強するといろんなことがわかる

2016年04月13日

春は学びの季節!

金曜日の薬理講座が今日、水曜日に変更になり

午前中はK大学へ

今日は薬物受容体

私たちの体の機能は一定の状態に保たれるようにされています

体温だって・・・外気温が氷点下に下がっても、40度以上になっても・・一定に保たれている

血圧も、血糖値も・・・上がれば・・下げる

それを生体の恒常性・・ホメオスタシス(昔はホメオスターシスと言っていましたが)と言います

生体の恒常性が破綻した状態が疾患になります

恒常性を維持するために・・・

体の組織や器官や細胞間では情報のやり取りが必要になります

そこで・・活躍するのが・・・重要なのが

細胞外情報伝達物質です

その中でも

よく知られているのが

神経伝達物質

内分泌物質(ホルモン)

免疫系のサイトカイン

今日はその受容体について学びました

K大学は試験で合格しなくても

専門的な知識を学べるのは幸せなことです

レモンのつぼみが膨らんできました~

フレンチ・ラベンダーも花穂が色づき始めました~

アロマスクール・プルメリアでは・・・随時説明会を行っております

ナード・アロマ・アドバイザーコース

ナード・アロマ・インストラクタコース

特典を準備しておりますので

お気軽にお問合せください

2015年07月22日

漢方は今日まで

この植物は・・・・

ワレモコウ(吾亦紅)

今日・・・花の蕾を一つ見つけました~

止血、消炎、去痰、吐血などの生薬

昔・・・神様が赤い花集まれ!と言う号令を出したところ

多くの植物が集まり、その時にこの植物も集まったそうです!

他の植物が・・あなたは赤い植物ではないので帰りなさい!と言ったところ

「我も紅」と言ったので・・この名前になったそうです

今日で漢方講座は終了しました

最後にワレモコウの花を見れて良かった

歴史から和漢を学び

世界の伝統・伝承医療

陰陽五行

気・血・水

四診

などなど・・・・

日本の漢方はとても深く・・・今日で終わりますが

来年も受講したくなる興味深い内容でした

そしてW先生のお話も分かりやすく面白い

漢方もアロマテラピーを共通するものがありますからね

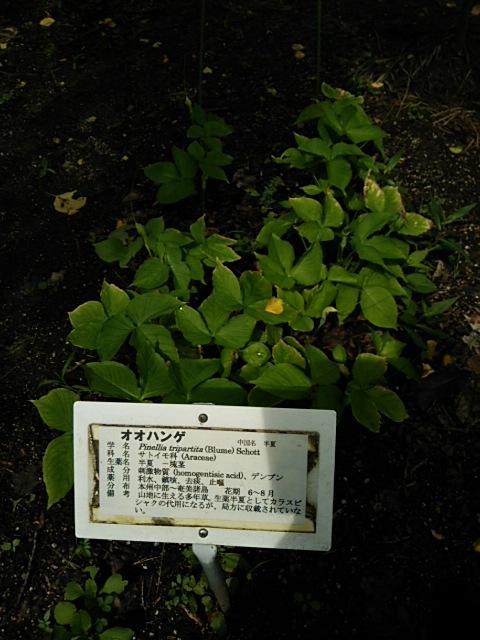

オケラは白朮

半夏は去痰、鎮咳、利水の生薬です

午後からは

ナード・ベイシックコース

夜はK公民館で・・・日焼け止め乳液

アロマテラピーも

漢方も

植物の機能性、作用は凄いですね

2015年07月15日

今、注目の認知症漢方は

今日の午前中は漢方講座

阿蘇の山ではなく・・・ここではもうヒゴタイが咲いてます

高齢化社会の日本

認知症の問題はおおきい

釣藤鈎(チョウトウコウ)カギカズラが今・・・注目されている植物だそうです!

おもな成分は・・・リンコフィリン、ヒルスチィン

リンコフィリンはこれまでは血圧を下げる働きはわかっていたようですが

アルツハイマーに期待されているそうです!

ネットで調べても認知症に効くというような掲載文献はありませんが・・・

この植物は・・・どの部位でも効果が期待できるようです

予防に煎じてみたいですね

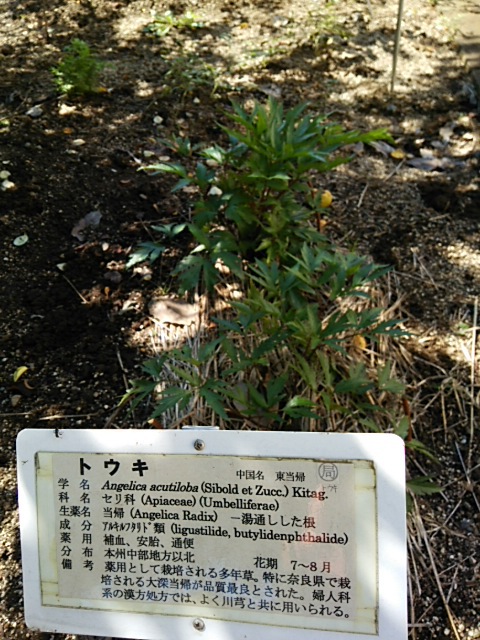

そして当帰

女性には必要な漢方ですね

今日は薬草園のローズマリーをいただいたので・・・

先日の山梨農場のサイプレスとともに

挿し木してみました

話は変わりますが・・・今日は歴史に残る日になったようです

精神科ではPTSDというものがあります!心的外傷性症候群

この言葉はベトナムから帰還兵として米国に戻った方の病状からできた言葉です

不眠症、パニック障害、あらゆる依存症などなど

戦争は勝った側も、負けた側も苦しみ続けるのです

戦後70年守り続けた憲法が

一部の政治家により破壊されようとしてます

ノーベル賞にも値する平和憲法は日本の宝だと思います

武器を使わず、隣国と仲良くする方法を政治家たちは考えてほしい